Micologia: Parliamo dei tartufi

La parola tartufo discende da tartufolo/tartufola (< terrae tuber, il cui secondo termine fu però rimpiazzato dalla voce etrusca tufer, perpetuatasi in Toscana e in Umbria nella forma tufera), attraverso un incrocio coinvolgente una dissimilazione della r di tufera in l - donde trufola/trifola - e una trasposizione (= "metatesi") della medesima r di tufera in provenz. trufa (è addirittura attestata la voce idiomatica norditaliana tartrifola, comicamente esuberante!).

Il nome latino tuber, che designa il genere di appartenenza dei tartufi e che nella denominazione binomiale linneana è seguìto dal nome delle varie specie, significa "escrescenza" (per così direun "tumore" della terra) e può denotare eccezionalmente anche tuberi che non sono funghi (Plinio il Vecchio, ad esempio, chiama tuber il ciclamino, ma trattasi di un caso isolato), comunque non i bulbi né i rizomi. Un corrispettivo greco di tuber è phyma, che significa appunto "escrescenza"; ma i Greci indicavano in origine i tuberi in senso lato con una parola ancor più precisa, boletes, "(vegetale) del terreno", che in prosieguo di tempo si specializzò in una forma leggermente diversa, bolites, per designare indiscriminatamente tutti i vegetali terragni (compresi i bulbi e i rizomi) tranne i funghi, che invece continuarono ad essere chiamati col nome boletes. I Romani tradussero boletes con la parola porcinus, "(fungo) del terreno" (da porca, che in latino ed anche in italiano significa "zolla, terreno", ed equivale esattamente a bolos da cui deriva boletes), ma usarono con lo stesso significato anche il grecismo boletus, che com' è noto designava l'"ovolo buono" (Amanita caesarea), riservando il sinonimo porcinus (che essi fraintesero - ravvisandovi la presenza del porco - e a cui sostituirono il più 'elegante' suillus) alle moderne boletacee.

Presso i Romani i tubera/"tartufi", che come già si è qui puntualizzato erano anche chiamati, in modo più esteso, terrae tubera, non vantavano l'assoluto primato mico-gastronomico che oggi loro compete. In un epigramma di Marziale, infatti, i tartufi parlano in prima persona dichiarandosi "secondi" rispetto ai pregiatissimi ovoli, chiamati boleti: Rumpimus altricem tenero quae vertice terram / tubera, boletis poma secunda sumus, "Noi tartufi, che facendo pressione con la tenera nostra sommità frangiamo la terra nutrice, siamo frutti secondi agli ovoli".

Nella scala evolutiva dei miceti i tartufi (classe: Ascomycetes; ordine: Tuberales; famiglia: Tuberaceae; genere: Tuber) occupano uno dei gradini più bassi, essendo più arcaici e molto meno differenziati anche rispetto alle licoperdacee, che nonostante la loro elementarità strutturale si trovano in uno stadio evolutivo caratterizzato da una tendenza, sia pure aurorale, alla differenziazione della loro struttura anatomica: in alcune vesce infatti - a differenza che nei tartufi - si coglie facilmente la presenza di un gambo rudimentale (corrispondente all'apotecio, notoriamente sterile), che tende a differenziarsi dal cappello, ponendo le premesse biologiche per un passaggio dalla categoria teofrastea del Kranion a quella del Mykes, cioè del fungo dotato di gambo, cappello ed eventuali "accessori". Il gradino più alto è manifestamente occupato dalle amanite, nelle quali il processo di differenziazione delle componenti anatomiche si trova ad uno stadio molto avanzato; e c'è da credere che siano state proprio le amanite, con le manifestazioni così poco 'vegetali' del disfacimento della loro carne, a far ritenere che i funghi occupino una posizione intermedia fra i regni vegetale ed animale da un lato e il regno minerale dall'altro: la cosiddetta mesymele (De Necker; il De Bornholz pensa invece ad una categoria intermedia fra il regno vegetale e quello animale, evocando i cosiddetti protisti).

Il tartufo è un ascomicete ipogeo, cioè un fungo sotterraneo le cui cellule sporali sono racchiuse in contenitori microscopici chiamati aschi (in greco askós significa "sacco di pelle", "otre") che contengono ognuno non più di otto spore (reticolate nel Tuber magnatum, aculeate nel T. melanosporum) e costellano una ricca trama di venature - il cosiddetto micelio - irregolari e più chiare degli aschi.

La sua struttura anatomica è molto elementare e meno uniforme di quella di una patata: appare quindi ben diversa da quella regolare e geometrica delle licoperdacee. All'esterno presenta un ricettacolo chiamato peridio (una sorta di corteccia, per intenderci), all'interno una polpa chiamata gleba, percorsa dalle suddette venature costituenti la rete miceliare e composta di una miriade di aschi i quali, occupando quasi tutto il volume del corpo fruttifero, risultano strutturalmente e funzionalmente omologhi ai contenitori dei semi della melagrana.

Può trovarsi da 5 a 30 centimetri di profondità, e se il terreno è particolarmente friabile e sabbioso, come ad es. lo è sovente quello del "bianchetto" (Tuber borchii), conviene tenere il "segugio" (cane o maiale che sia) sotto stretto controllo, preferibilmente legato al guinzaglio, perché la preda può essere addentata e divorata dall'animale nel giro di pochi istanti, data la rapidità del facile scavo. Per motivi opposti conviene sostituirsi all'animale, per non farlo stancare in una lunga operazione di scavo, scavando di persona con l'apposita zappetta (oblunga, stretta e a manico corto) quando il tartufo è nascosto sotto una spessa e dura coltre di terreno.

E' un fungo simbionte, cioè "convivente" con varie essenze arboree (soprattutto querce, betulle, salici, noccioli, faggi, castagni): infatti le sue ife, cellule da cui si forma il micelio, si insediano sulle radici degli alberi e instaurano un rapporto mutualistico tra essi e il micete, consentendo a quest'ultimo di assorbire direttamente dagli alberi le sostanze nutritive già da essi elaborate e sostituendosi ai loro peli radicali - resi inidonei e sofferenti dalla povertà dell'habitat - nella funzione di aiutare gli alberi stessi ad assorbire dal terreno le sostanze da elaborare tramite la fotosintesi clorofilliana. Questo rapporto, chiamato micorrizico, fu scoperto nel 1881 da A. B. Frank, ed anche il tartufo, come tanti altri funghi simbionti, è definito micorrizico.

Noti e apprezzati fin nella più remota antichità, i tartufi (quelli di primo merito, ovviamente) superano oggi in pregio e prezzo anche i funghi più pregiati. Brillat-Savarin definì i tartufi "diamanti della cucina", attribuendo ad essi la virtù di "rendere le donne più tenere e gli uomini più amabili". Non si può peraltro ignorare che l'odore molto intenso e penetrante delle "trifole" può non piacere a tutti, e a tal riguardo si ricorda opportunamente un articolo del nostro regolamento ferroviario, in forza del quale il viaggiatore che non ama quell'aroma è autorizzato ad impedire l'ingresso nel proprio scompartimento al fortunato/sfortunato possessore/portatore di tartufi. Sembra che il tipico effluvio odoroso che caratterizza e accomuna i tartufi sia riconoscibile nel composto aromatico che prende il nome di bismetiltiometano ed è grossolanamente imitato dai falsificatori col ricorso al solfuro di etile, chiamato "essenza di tartufo" e impiegato per conferire un aroma intenso a tartufi scadenti.

Non so se si sia mai constatato che l'intensità dell'odore di certi tartufi va spiegata con la difficoltà che in assenza di un richiamo olfattivo determinati insetti - non essendo utilizzabile la vista, e tanto meno l'udito - incontrerebbero nel rintracciare il tubero necessario per la deposizione delle loro uova. In linea di metodo questa connessione fin troppo ovvia appare estensibile ad altri settori eco-eto-biologici, potendosi adottare come promettente ipotesi iniziale di lavoro anche il nesso causale tra l'aroma intenso di un determinato fungo epigeo e una qualche forma particolare di riproduzione animale. E approfitto dell'occasione per passare ad un altro campo interessato dall'odore dei tartufi, cioè a quello della loro ricerca, che com'è noto - a parte l'impiego delle "mosche del tartufo" in alcune località del Périgord in Francia, dove si usano l'Helomyza tuberiperda, la tuberifera e la tuberivora (A. Marchand menziona a tal riguardo la lenta e mostruosa Suilla gigantea) - richiede l'ausilio del cane o del maiale, dotati di un fiuto finissimo.

Il cane ideale è di piccola taglia, ubbidiente, preferibilmente bastardo e non deve essere idoneo alla caccia, altrimenti sarebbe distratto dall'odore della selvaggina e... addio tartufi. Il maiale ideale è di sesso femminile, più docile e trattabile del maschio, e deve appartenere alle "razze da bosco" cioè a quelle abituate a vivere come i cinghiali allo stato brado. Un esperto di tartufi informa che quando il tartufaro - chiamato trifulau in Piemonte - va alla fiera per acquistare un maiale 'cercatore' si accosta ai suini in vendita facendo atto di allontanarsi dopo aver agitato davanti ai loro grugni un bastone con un tartufo infilato sulla punta; la scelta cade ovviamente sull'animale che per primo e con più impeto rincorre il tartufaro (di norma si tratta di una scrofa).

Per quel che riguarda l'addestramento dei cani da tartufo può essere utile rammentare che nella prima fase del tirocinio conviene avvezzarli a riportare dopo il lancio e a rintracciare sotto terra polpette dure impastate con canfora per poi addestrarli a scovare pezzetti di tartufo, sotterrati a profondità sempre maggiori (fino al limite suddetto di 30 cm). La preferenza iniziale per la canfora è finalizzata non tanto a far economia di tartufi, ma ad accrescere l'ardore di quei segugi quando, abbandonata la stomachevole canfora, si passa ai gustosissimi e molto più allettanti "diamanti della cucina", gioia del palato anche canino.

La coltivazione del tartufo ha alle spalle una storia abbastanza lunga e avventurosa. I primi tentativi di tartuficoltura diretta - il cui metodo non differisce da quello adottato per i normali funghi epigei - risalgono ai primi dell'800, ma molto più interessante, e molto meno laboriosa, è la coltivazione indiretta del tartufo, iniziata anch'essa in Francia due secoli or sono (grazie ad una scoperta casuale fatta da certi fratelli chiamati Talon: en passant si precisa che questo nome in Piemonte designa - ohibò - il Boletus luridus!) e consistente nella semina di ghiande cadute da querce simbionti di tartufi. I quercioli nati da dette ghiande, purché non troppo appressati tra loro, producono tartufi in abbondanza. Naturalmente le tecniche più avanzate associano alla semina delle ghiande 'miceliate' la semina di tartufi disfatti nonché - per risparmiar tempo - il 'riporto' di giovani piante tartufiere (talee primaverili di querce, nocciuoli, faggi, salici, pioppi, carpini, con esclusione preferenziale dei castagni); le punte ottimali dei raccolti si hanno tra il 15° e il 30° anno della coltivazione, e la produzione termina dopo il quinto decennio.

Tartufi in passerella: il TUBER MAGNATUM

Com'è noto, il tartufo più pregiato del mondo è quello "bianco", Tuber magnatum, volgarmente chiamato "tartufo d'Alba" o "di Piemonte" (in Francia e in Germania, dove la sua diffusione è molto modesta, è noto rispettivamente con i nomi Truff(l)e piémontaise/du Piémont e Piemontesische Truffel). Attualmente sono comunque le regioni italiane del Centro-Sud a vantare i più alti livelli di produzione: in particolare è molto attiva l'esportazione interna ed estera dei tartufi bianchi delle valli del Sangro, del Trigno e del Biferno. La denominazione specifica magnatum non ha niente che vedere col... "mangiare", ma significa "dei magnati", cioè "dei ricconi", che sono i soli a poter spendere a cuor leggero cifre astronomiche per avere a mensa i "diamanti della cucina".

Le sue dimensioni, in genere inferiori ai 10 cm di diametro, possono raggiungere i 20 cm, e il peso può superare di molto il chilogrammo.

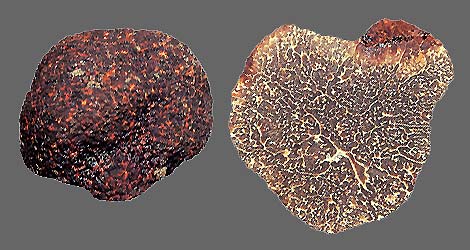

Foto 1: Tuber Magnatum

Il peridio del tartufo "bianco" è liscio e di forma irregolare, ma non ha il colore del latte o della neve (il Fries comunque lo chiamò niveum!): al pari di certi vini "bianchi" ha oscillazioni cromatiche che ruotano attorno al giallino-verdastro. Meno impropriamente è chiamato "biancone". Bianco niveo immutabile resta invece il colore delle venature - chiamate con più precisione "trabecolature" - che formano il tessuto di sostegno dei numerosissimi aschi di cui è costituita la polpa. Dalla presenza di quelle venature bianche si ricava l'impressione suggestiva di una marezzatura del corpo fruttifero: la polpa vera e propria, cioè l'insieme degli aschi (che contengono ognuno da due a quattro spore), nell'individuo giovane è bianchiccia o rosata o grigiastra e a maturità assume un colore marrone che infine diventa brunastro. Ha spore ovoidali, che misurano 32-45x30-40 µm, di colore bruno, la cui superficie liscia è ricoperta da un reticolo alveolato che deborda dai margini della medesima.

E' simbionte di varie latifoglie, con netta preferenza per la quercia, e vive interrato fino a notevoli profondità. La sua area di vegetazione supera solo eccezionalmente i 700 metri di altitudine. Ama i terreni calcareo-argillosi, di antica formazione geologica, risalente al periodo Terziario dell'era Mesozoica, comunque più recente di quella del tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum), che risale al Secondario.

Ha un aroma molto intenso che si accentua a maturità avanzata, e la sua pur forte componente agliacea è molto più mite e gradevole di quella del "bianchetto" (Tuber borchii). A differenza del tartufo nero pregiato non è idoneo alla conservazione in scatola, perché la sua polpa è molto tenera; viene pertanto consumato di preferenza crudo o impiegato come aromatizzante.

Foto 2: Tuber Borchii

La raccolta del "biancone" inizia intorno alla metà di ottobre e si conclude fra gennaio e febbraio, lasciando il posto alla raccolta del "bianchetto", chiamato anche "marzuolo", che è di minor pregio e di taglia mediamente molto più piccola.

E' difficilmente confuso con il Tuber excavatum - tartufo dalla polpa legnosa ma dal profumo molto invitante - che a prima vista può ingannare il profano solo per il colore talvolta ocra pallido del peridio e per la marezzatura prodotta nella gleba grigiastra dalle venature bianchicce, che però non hanno un andamento irregolare come nel magnatum, ma sono orientate a raggiera.

Foto 3: Tuber Excavatum

E' invece facilmente confondibile ad occhio nudo con il "sosia" Choiromyces meandriformis (volg. "tartufo dei maiali" - choiros in greco significa "maiale" - o "trifola bianca matta" o "rapone"), che è tossico solo da crudo (in Russia e altrove è da sempre consumato previa cottura) e che il non esperto può riconoscere con relativa facilità solo dall'odore nettamente sgradevole.

Foto 4: Choiromyces Meandriformis

Tartufi in passerella: il TUBER MELANOSPORUM

La denominazione italiana estesa del Tuber melanosporum, il cui appellativo specifico, desunto dalla lingua greca, significa "a spore nere", è "tartufo nero pregiato", e la sottolineatura onomastica del suo pregio è dovuta alla opportunità di distinguere il melanosporum da altri tartufi neri o nerastri, che sono di minor pregio e spesso giungono al mercato commisti al "pregiato", come ad es. l'aestivum (il ben noto "scorzone"), il brumale ("tartufo nero d'inverno"), il mesentericum ("tartufo nero ordinario", di qualità scadente a causa del suo odore alquanto sgradevole), nonché il macrosporum ("dalle spore grandi"). E' chiamato, soprattutto in Umbria - che è la sua patria storica -, "tartufo nero di Norcia" o "di Spoleto", mentre in Francia, dove di fatto rimpiazza nel primato gastronomico il tartufo bianco che scarseggia troppo, ha il nome di truffe du Périgord, anche se la sua area di diffusione si estende a tutto il Midi sconfinando ampiamente nella penisola iberica.

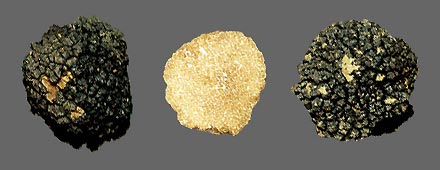

Foto 5: Tuber Melanosporum

Supera di rado i 10 cm di diametro - raggiungendo taglie massimali non superiori a quelle di un'arancia, quindi molto inferiori a quelle del magnatum - ed ha una scorza costellata da verruche piramidali un po' simili a quelle del Tuber aestivum (anche se meno evidenti), con un diametro di 3-4 mm e con 4, 5 o 6 faccettature convesse.

Foto 6: Tuber Aestivum

La gleba del melanosporo è grigiastra nell'individuo acerbo e poi si colora progressivamente di bruno (con riflessi rossastri e violacei) fino a raggiungere una colorazione nero-violacea. Analogamente le venature del tessuto di sostegno degli aschi, dapprima bianche, a maturazione avvenuta assumono una colorazione bruna. Ogni asco contiene da 2 a 6 spore, ellittiche, nero-violacee (colore, questo, che trasmettono alla gleba), non reticolato-alveolate come quelle del magnatum, ma rivestite da papille.

Fruttifica da novembre a marzo (durata, questa, che supera di molto quella della raccolta del coevo tartufo bianco) e le sue stazioni di crescita sono comprese fra i 400 e i 1000 metri di altitudine. Vive in simbiosi con varie essenze arboree, comprese le viti abbandonate, ma predilige le querce (quercus ilex,coccifera, pubescens). Ama i terreni di origine calcareo-argillosa, comunque spesso molto decalcificati, risalenti al periodo Secondario, molto permeabili e ricchi di ossido di ferro (che pare sia l'esclusivo responsabile del meraviglioso aroma del melanosporo) e di 'breccino'.

Si differenzia nettamente dal "biancone" anche per quel che riguarda l'individuazione delle sue 'colonie' da parte del trifulau: il melanosporum infatti fa terra bruciata ("terre brûlé", dicono i Francesi) negli spazi - a volte molto estesi - dove si insedia, ed è quindi molto più facile da individuare di quanto non lo sia il magnatum, che invece non provoca affatto la scomparsa della vegetazione erbacea. E' ovvio spiegare questa peculiarità del melanosporum col fatto che questo tartufo predilige le macchie boschive molto rade e pertanto non può fare molto affidamento sulle radici degli alberi, donde la necessità di sottrarre nutrimento alle erbe circostanti, che in tal modo deperiscono e muoiono. Aggiungasi che la profondità del livello di crescita di questo tubero è maggiore che per altri miceti ipogei - l'eccezione del magnatum, dovuta alla particolare natura del terreno e al cospirare dei valori termico-altitudinali col giusto grado di umidità, conferma la regola - proprio a causa del fatto che in assenza della vegetazione erbacea il terreno assorbe direttamente una molto maggiore quantità di calore solare, che ovviamente favorisce la crescita del melanosporo penetrando nel sottosuolo fino a notevole profondità.

Può essere confuso con la Terfezia boudieri ("tartufo del deserto") e con l'Elaphomyces granulatus ("tartufo dei cervi", che comunque piace molto anche ai cinghiali!), ma la sola confusione pericolosa è quella - possibile solo nella prima fase dello sviluppo del melanosporo, nella quale questo tartufo ha una colorazione rossastra - con la Balsamia vulgaris ("tartufo rosso"), che però provoca disturbi gastro-intestinali solo se è consumata cruda: rischio che comunque è sempre dietro l'angolo, come suol dirsi, dato che la cottura dei tartufi è più un ripiego che non un imperativo gastronomico.

Foto 7: Balsamia Vulgaris

In Francia il "diamante nero della cucina" è apprezzato moltissimo: da Jean-Louis Lamaison è definito "incomparable", "inégalable", "unique en son genre". Noi Italiani, che familiarizziamo di più col "diamante bianco della gastronomia", non possiamo concordare con questi apprezzamenti superlativi, anche se dobbiamo riconoscere che per il profumo - non certo per il sapore e per la delicatezza della polpa - il melanosporo può riuscire più gradito del "biancone". Non abbiamo difficoltà anche a riconoscere, di conseguenza, che il melanosporo, essendo meno tenero e delicato del magnatum, si presta molto di più alla lunga conservazione (in forma di condizionamento o di inscatolamento). Resta comunque il fatto che il "biancone" crudo non conosce rivali, e se da fresco - come è risaputo - conserva intatte solo per qualche settimana le sue proprietà organolettiche, non per questo ci strapperemo i capelli: lo consumeremo in tempo utile, semmai conservandolo fresco più a lungo col ricorso a qualche innocuo accorgimento, come ad es. un 'bagno' di riso crudo e ben asciutto.

Raffaele Di Virgilio